睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは

睡眠中に10秒間以上の無呼吸、または低呼吸(呼吸が弱くなる)を繰り返している状態を睡眠時無呼吸症候群(SAS)といいます。その定義としては、7時間の睡眠で10秒間以上の無呼吸あるいは低呼吸(30%以上の気流低下)の状態が30回以上(1時間あたりで5回以上)みられる場合としています。

十分な呼吸ができないと体内の酸素濃度が低下し、深い眠りにつくことが難しくなります。これによって、途中で起きてしまう(中途覚醒)、日中に強い眠気を感じる、疲労がとれない、集中力の低下、朝起きた際に頭痛がある等の症状がみられることがあります。

この病気には、大きく分けて以下の2種類があります。

- 閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)

- 主にいびきを伴うタイプ

- 中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSAS)

- 呼吸中枢の働きの異常によるタイプ

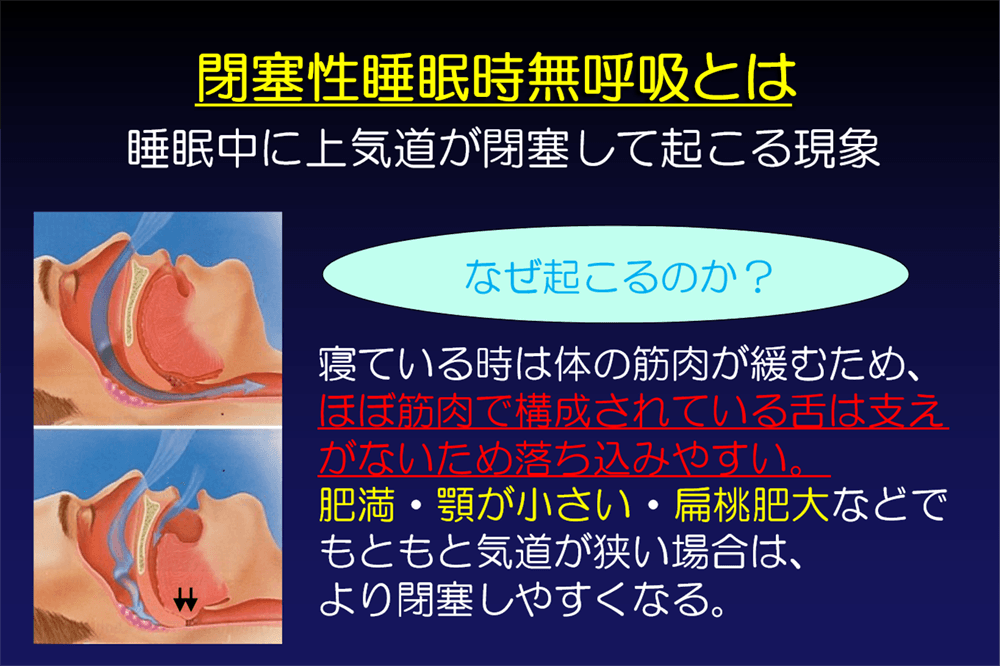

閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)は、気道(上気道)が閉塞することで無呼吸状態になるタイプです。この場合は、いびきの症状もみられるようになります。なお睡眠中に気道が閉塞する原因としては、肥満による首回りの脂肪がついている、舌が大きい、扁桃の肥大化、アデノイド増殖症、先天的にあごが小さいといったことで発症するようになります。

中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSAS)は、脳からの呼吸命令が行き届かないことで発症するようになります。したがって、この場合の気道は閉塞していないのでいびきは出ません。

多くの方は閉塞性にあたるため、以下、閉塞性睡眠時無呼吸症について記載します。

閉塞性睡眠時無呼吸症(Obstructive Sleep Apnea:OSA)は、睡眠障害の中で頻度の高い疾患の一つであり、本邦においては中等症以上の患者は成人男性の約20%、閉経後女性の10%にも及ぶといわれています。

Matsumoto T et al:Impact of sleep characteristics and obesity on diabetes and hypertension across genders and menopausal status: the Nagahama study.SleepJ,2018;41:1-10.

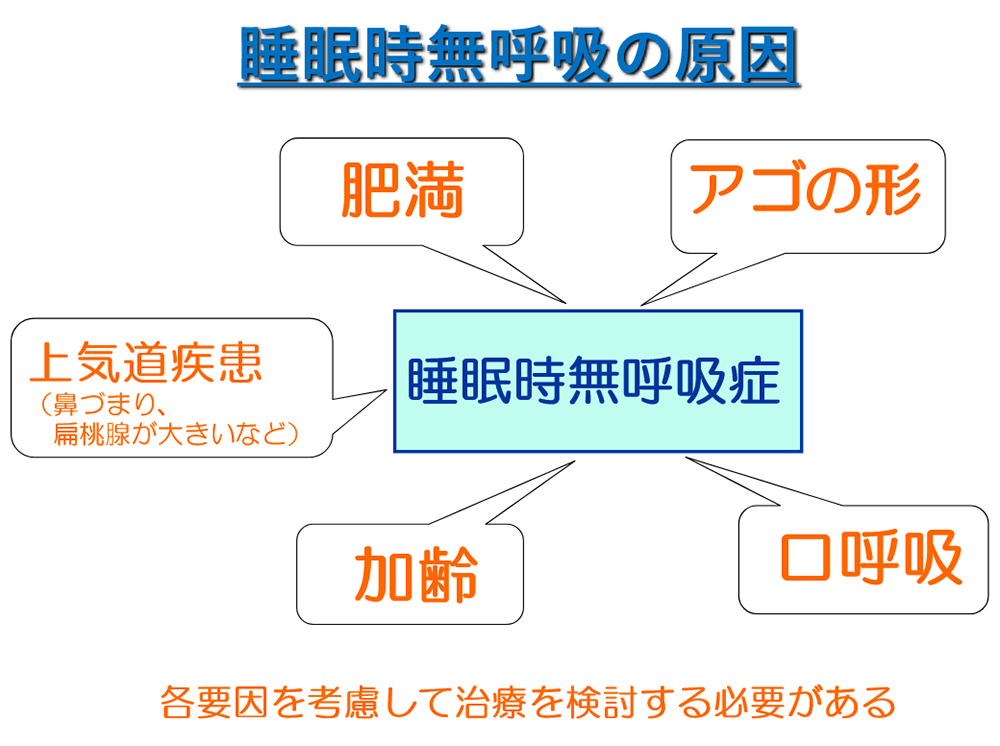

睡眠時無呼吸症の原因

原因としては、

- 肥満

- 顎が小さい

- 扁桃腺が大きい、軟口蓋が長いなどの“のど”の形の異常

- 加齢

- 口呼吸

- 鼻の病気

などがあります。

睡眠時無呼吸症の症状

- いびきをかく、呼吸が止まることがある。

- 寝ている時に苦しくなって目を覚ます。

- 寝汗をかく、寝相が悪い。

- 夜中にトイレに起きる。

- 起床時に頭痛があったり、頭が重い感じがする。

- 昼間眠くなる、会議中などにウトウトしてしまう。

- ぐっすり寝た感じがしない。

- 疲れがなかなか取れない。

- 作業能率が上がらない。

・・・など

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の

治療方法

CPAP治療

CPAP(経鼻的持続陽圧呼吸療法)は、気道を確保するために空気を送り込む治療法です。保険適用条件を満たせば、比較的低コストで受けられます。脳梗塞や心筋梗塞といったSASによる致命的な合併症のリスクを低減できます。主観的な治療効果には個人差がありますが、昼間の眠気や疲労感の改善が期待されます。

口腔内装置(マウスピース)療法

軽度の患者様には、専用の口腔内装置(マウスピース)による治療も選択肢の一つです。睡眠時に装着し、下顎を前方に固定することで気道を広げ、いびきや無呼吸を軽減します。効果は症状の重症度により異なるため、事前に医師との相談が必要です。

手術治療

上気道形態や顎顔面形態に問題のある患者様には、口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP)や上下顎骨前方移動術などの手術が適応となる場合があります。手術の適応のある患者様は限られますが、適応のある場合、御希望があれば適切な施設へご紹介させて頂きます。

その他治療

体位療法など。